有明海奥部西部海域における貧酸素水塊の発生機構

1.有明海奥部西部海域における貧酸素水塊の発生状況

これまでの貧酸素水塊に関する観測の結果、有明海奥部西部海域における貧酸素水塊は以下のように分布するこ とが明らかになっています。

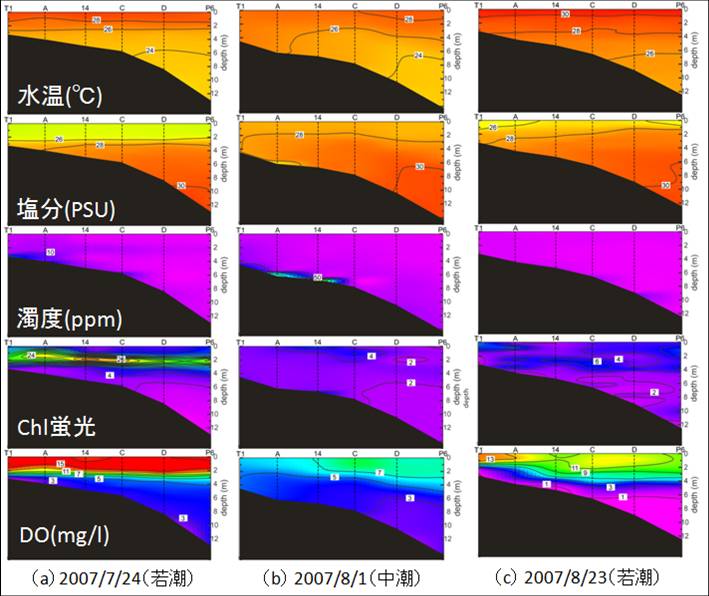

(a)干潟縁辺域(浜川観測塔(観測点1)、及び浜川沖(観測点と沖合域(沖神瀬西、観測点 P6)で別々に貧酸素水塊が形成。

(b)潮汐が大きい時期に、干潟縁辺域で密度成層が解消されて溶存酸素が高く、密度成層が解消しない沖合域で貧酸素水塊が形成される。

(c)干潟縁辺域から沖合域まで全域的に貧酸素水塊を形成。

2.有明海奥部西部海域における溶存酸素の変動と溶存酸素の低下速度

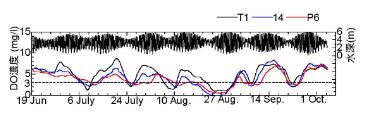

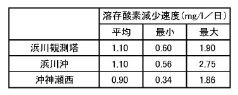

有明海奥部西部海域における貧酸素連続観測調査により得られた底層の溶存酸素濃度25時間移動平均値)の時系列変動(図2)から、干潟縁辺域では、大潮から小潮に向かっての溶存酸素濃度の低下速度が大きく、また、小潮期から大潮期に向かっての回復が大きいのが特徴です(表1)。これに対し、沖合域では、溶存酸素濃度の低下速度及び回復速度が小さいのが特徴です。この結果、小潮期には干潟縁辺域で急速に貧酸素化することがあります。また、大潮期には干潟縁辺域ではほとんど貧酸素化しないのに対し、沖合域は貧酸素状態が継続することがあります。